- 奥歯2本をなくしており、ブリッジでは対応できません

- 自分の歯と同じように修復ができました

奥歯をなくし、部分入れ歯(義歯)でしか対応できなくなってしまった場合、インプラントにより他の歯に負担をかけることなく自然の歯に近い噛み心地や審美性が得られるようになります。

- メリット

- 両隣在歯を削らなくてすむ

- 比較的手入れもしやすく、審美性にすぐれる

- 自分の歯と同じくらいの力でかむことができる

- デメリット

- 比較的治療期間が長い

- 手術を受けなくてはならない

- 治療を受ける際のポイント

インプラントは、食事をしたり歯を食いしばったりしても十分にその力に耐え、骨の中で何の症状もなく機能していくすばらしい人工物です。しかしプラークコントロールが悪かったり、かみ合わせがうまくいっていないと早期に悪くなることもあります。長くもたせるためには、定期的な健診を受けることがとても大切です。

- 適応症

多くの歯がなくなっていますので、インプラント治療以外では部分入れ歯でしか対応できない状況です。

- 治療のステップ

Step 1

インプラント埋入予定部位です。

Step 2

インプラントを埋入しました

Step 3

手術後、歯ぐきが治癒して二次手術前です。

Step 4

人工歯をかぶせて、かめるようになりました。

- 上顎は多くの歯がありません

- 総入れ歯で歯を入れて噛めるようになりました

歯が全部抜けてしまって、支える歯がなくなると、総入れ歯(総義歯)になります。総入れ歯は吸盤の原理でくっついているため、お口の中の動く筋肉や舌の動きなどとバランスをとりながら安定させることが総入れ歯には必要です。

総入れ歯には、床(歯肉に接する部分)が金属でできた金属床と、レジンでできたレジン床があります。金属床は強度を保ちつつ薄く製作できる、レジン床は年齢による顎の形の変化に対して修正しやすい、といった利点があります。

- メリット

- 外科的処置を必要としない

- 比較的短期間で済む

- 比較的安価でできる

- デメリット

- 食事のたびに外して洗ったほうがよく、手間が掛かる

- 慣れるまでは違和感が大きい

- 慣れるまでは発音が難しかったり、熱さ・冷たさなどの感覚が鈍くなる

- 自分の歯ほどはかめない

- 合わない総入れ歯を入れておくと顎堤の吸収を招きやすい

- 治療を受ける際のポイント

全身的健康状態の問題や顎骨の状態などの問題で、インプラント治療などが受けられない場合など、適応症は広いのですが、総義歯を入れた直後は痛いところや、頬や舌をかむといった不具合が出やすいので、歯科医院で調整する必要があります。適切な調整を行うことが早く義歯に慣れるポイントです。

- 適応症

歯をほとんど失ってしまった場合

- 治療のステップ

Step 1

既成トレーまたは個人トレーで口の中を型取りします。

Step 2

咬合床を用いて、歯並びやかみ合わせの高さを決めます。

Step 3

歯並び、発音やかみ合わせを確認するためにロウ義歯を試適します。

Step 4

ロウ義歯をレジンに置き換え義歯を完成させます。

Step 5

完成した義歯を口の中に入れ、かみ合わせや歯ぐきの部分との適合状態を調整します。

- 右下の奥歯を失くしてしまいました

- 右下の部分入れ歯を入れた状態

部分入れ歯(部分床義歯)は、総義歯と違い、歯にかける鉤(クラスプ)がある、失った歯の本数や位置によって床の形や大きさが違います。入れた当初は違和感があったり、喋り難かったりしますが、多くの患者さんが次第に慣れてきます。

- メリット

- 外科的処置を必要としない

- 比較的短期間で済む

- 比較的安価でできる

- デメリット

- 入れ歯は、入れていないときに比べて食べかすなどがたまりやすいので、食事のたびに外して洗わなければならない

- 慣れるまでは違和感が大きい

- 鉤(クラスプ)をかけた歯の負担が大きくなりやすい

- 自分の歯ほどはかめない

- 治療を受ける際のポイント

全身的健康状態や顎の骨の状態等の問題で、インプラント治療などが受けられない場合など、適応症は広い。しかし、部分入れ歯を入れた直後は痛いところがあったり、頬や舌をかむといった不具合が出やすいので、必ず歯科医院で調整してもらいましょう。適切な調整を行うことが早く義歯に慣れるポイントです。

- 適応症

多数の歯が失われている場合

※欠損歯が少数で両隣在歯が健康な場合には、ブリッジによる治療が可能

- 治療のステップ

Step 1

口のなかの型取りをします。既成トレー(型取りの道具)を使う場合もありますが、より適合のよい入れ歯をつくるためには、いったん既成トレーで型取りをしてつくった模型から、その人の口にあったトレー(個人トレー)をつくり、精密な型取りに利用します。

Step 2

咬合床というワックスのブロックを用いて、歯並びやかみ合わせの高さを決めます。その後、歯並びやかみ合わせを確認するためにロウ義歯の試適をします。

Step 3

部分入れ歯、人工歯と入れ歯がはずれないように歯にかける鉤(クラスプ)がついています。

Step 4

治療後

- 歯ぎしりで歯の摩耗がみられる

- スプリントをいれた状態

睡眠中に本人が気づかずにする歯ぎしり(ブラキシズム)。ひどい場合は、歯や歯周組織の損傷ばかりか、全身にも悪影響を及ぼすことがあります。ストレスやかみ合わせが原因の場合が多いことが報告されており、歯ぎしりの治療方法には、以下のものが挙げられます。

1.スプリント療法 2.咬合調整 3.自己暗示法 4.精神安定 5.ストレスの緩和

歯ぎしりは、よく知られていますが、そのほかに、ぐっとかみしめるクレンチング(食いしばり)や、歯と歯を触れ合わせてがたがたさせるタッピングも含まれます。

さらに、歯ぎしりは、ほとんどが通常咀嚼時のかむ力(咬合力)の数倍から10数倍に相当すると報告されています。こうした力が持続的に加わると、歯が擦り減ったり、歯の破折や、修復物の脱落の原因となると考えられています。さらに長時間持続すると歯周組織が破壊されたりするのはもちろん、肩こり、顎関節症などさまざまな症状を引き起こします。

- 治療を受ける際のポイント

歯ぎしり・食いしばりの治療としては、1.スプリント療法、2.咬合調整、3.自己暗示法、4.催眠法、5.理学療法、などが挙げられます。ストレスなどの患者自身がもつ心理状態や、悪習慣、そしてかみ合わせの不調和などといった原因をつきとめ、解決することが大切になってきます。そのため、患者さん自身の心理的背景を歯科医師に伝えることができるような関係を築くことが、治療の効果を上げるためには重要です。

- 治療のステップ

Step 1

歯ぎしりで犬歯が摩耗して(すりへって)います。

Step 2

歯ぎしりで犬歯が摩耗して(すりへって)います。

Step 3

スプリントを製作しました。

Step 4

スプリントを装着したところ

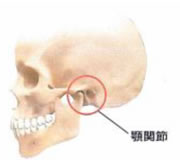

顎が開けにくい、痛みがある、カクカク鳴るなどの症状を総称して顎関節症とよびます。

顎が開けにくい、痛みがある、カクカク鳴るなどの症状を総称して顎関節症とよびます。

これはどういったことによって起こるのでしょうか?これには、まず顎関節ちよばれる上顎と下顎の間にある関節の仕組みについて知る必要があります。

上顎の歯列と下顎の歯列は左右の耳の穴の少し下前方の部分で関節を介してつながっています。この顎の関節(顎関節)には関節円板といういわばクッションのような組織が存在し、上下の顎の骨が直接こすれないような仕組みになっています。口をあけるという動作は、上顎のくぼみに沿って丸い形をした下顎の骨(関節頭)が、このクッションを間に挟んだ形でスムーズに動く必要があります。

顎が痛く口が開けにくい、口を開けるときにカクっと音がするなどといった症状の原因には、この関節円板というクッションの障害をはじめ、さまざまな原因が複雑に関係していると考えられます。

- 顎関節症の原因

1.顎やその周りの筋肉の問題 2.歯と歯のかみ合わせの問題

3.歯ぎしりや食いしばり 4.顎の関節そのものの変形・病変

5.精神的なストレスや体全体の不調

- 治療を受ける際のポイント

上記原因の内、どれが主に影響しているか、また、それぞれの原因がどのような形でかかわりあっているかをみつけるため、視診・触診・問診・顎関節音の聴診やエックス線(レントゲン)写真検査などに加えて、血清化学検査・顎運動の計測・筋電図の測定などが必要になることもあります。また、これらのさまざまな顎の症状の治療には、顎のかみ合わせの位置や関節円板の位置を調整するためのマウスピースを利用するスプリント療法をはじめ、症状や状態に応じてさまざまな方法があります。かかりつけの歯科医院に相談し、さらにくわしい検査や治療が必要な場合には、大学病院などの専門機関への紹介をもらって、転医が必要な場合も考えられます。

- 治療のステップ

Step 1

開口度の診査

Step 2

顎関節雑音の診査

Step 3

顎関節のエックス線写真

Step 4

顎関節症治療に用いられる典型的なスプリント